月の都の歴史

日本遺産とは

日本遺産「月の都 千曲」

~ 姨捨の棚田がつくる摩訶不思議な月景色「田毎の月」~

日本遺産「月の都 千曲」

姨捨の棚田がつくる

摩訶不思議な月景色「田毎の月」

日本遺産 ストーリー

南北に

古来、人びとが行き交ってきた交通の要衝の地です

千曲川の左岸にひときわ高くそびえる

「

古くから月見の名所として知られてきました

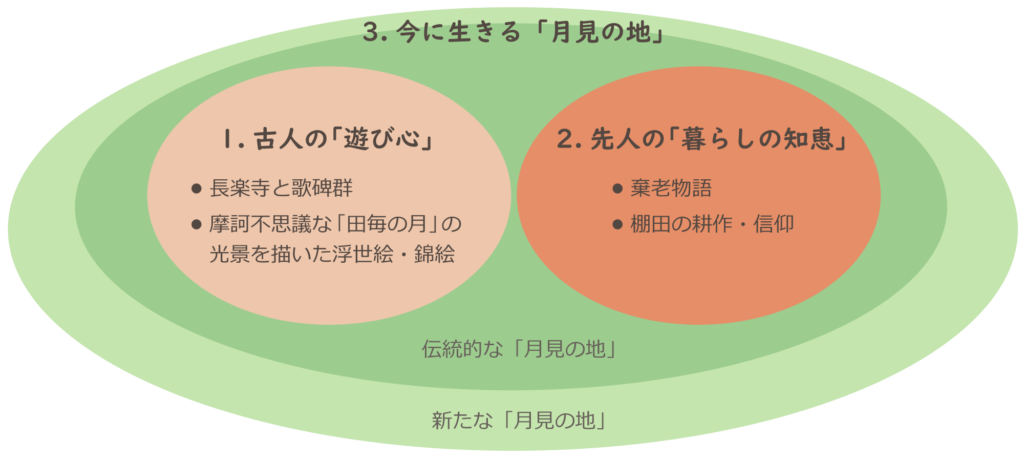

ストーリーは下の図に示すように

1 月見にまつわる『古人の「遊び心」』

2 棄老物語や棚田の耕作などの『先人の「暮らしの知恵」』

3 伝統を継承しつつ『今に生きる「月見の地」』

の3つの柱のもとに「月の都 千曲」を紹介しています

ストーリーの3つの柱

1 古人の「遊び心」

月の名所・和歌・俳句

摩訶不思議な「田毎の月」の光景を描いた浮世絵と錦絵

2 先人の「暮らしの知恵」

棄老物語

姨捨の棚田耕作

月に関わる信仰

3 今に生きる「月見の地」

伝統的な「月見の地」

新たな「月見の地」

日本遺産 ストーリー

長野県

千曲川の左岸にひときわ高くそびえる

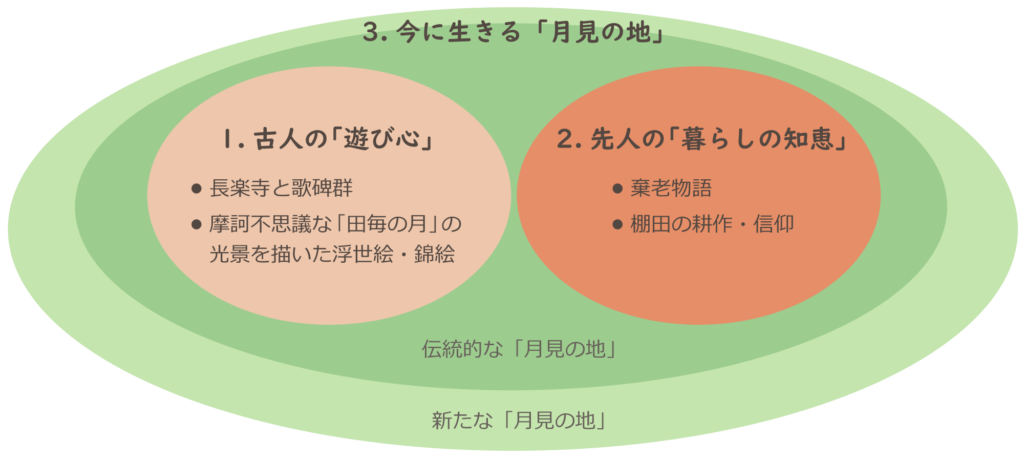

ストーリーは下の図に示すように

1.月見にまつわる『古人の「遊び心」』

2.棄老物語や棚田の耕作などの『先人の「暮らしの知恵」』

3.伝承を継承しつつ『今に生きる「月見の地」』

の3つの柱のもとに「月の都 千曲」を紹介しています。

ストーリーの3つの柱

1 古人の「遊び心」

月の名所・和歌・俳句

摩訶不思議な「田毎の月」の光景を描いた浮世絵と錦絵

2 先人の「暮らしの知恵」

棄老物語・姨捨の棚田耕作・月に関わる信仰

3 今に生きる「月見の地」

伝統的な「月見の地」・新たな「月見の地」

1. 古人の「遊び心」

憧れの月の名所

「我が心慰めかねつ

当時、この地には信濃国から京の都に通じる主要な道「

また、和歌を通して姨捨山を知った京の都人らは、未だ見ぬ姨捨山に照る月を見たいと思うとともに寂しさや哀れを想い浮かべたことでしょう。

「はるかなる月の都に契りありて秋の夜すがらに更級の月」と詠った、『新古今和歌集』の選者で鎌倉時代の歌人

鏡台山に昇る月

江戸時代に、

姨捨の

摩訶不思議な「田毎の月」

5月下旬、田植えの前後に水が張られた大小さまざまな棚田に月が映ります。この光景は、「

実際には、一目ですべての棚田に映る月が見えることはなく、畔道を歩きながら目を移せば次々に田ごとに映った月影を見ることができるのです。

「田毎の月」が書物に現れるのは、戦国時代に越後の武将

棚田の背後の姨捨山に照る月を麓の更級八幡宮(

当時の狂言本『

2. 先人の「暮らしの知恵」

棄老物語

平安時代の『

棄老物語は親孝行を説く説話・文学であり、京の都人によって創り出されたものです。古くは『

姨捨の棚田

今見る「姨捨の棚田」は、先人の知恵や努力によって斜面が拓かれ棚田となったものです。江戸時代の初め頃に、豊富な湧水を貯める「

今でも、当時からの水利慣行によって、大池の水(「

月に関わる信仰

冠着山頂にある冠着神社には月の神、

武水別神社は

中秋の満月の頃、9月14日に神社で

12月10日から15日には、戦国時代から記録が残る「

稲荷山の伝統的建造物群をはじめ市内の街かどには、「二十三夜塔」と刻まれた約50基の石碑が建てられており、かつて月待ちの行事が盛んであったことを物語っています。月待ち行事は、信心の仲間が集まって月の出を待って祈願する行事で、石碑は行事を記念して建てられたものです。

3. 今に生きる「月見の地」

伝統的な月見の場所

江戸時代の旅人

宴の様子が残る『善光寺道名所図会』には、長楽寺から望むことのできる山や岩などの見所が「姨捨十三景」として紹介されています。その中には、境内の姨石・桂の木・宝ヶ池をはじめ、中景の更級川・雲井橋、遠景の冠着山・鏡台山・千曲川などがあり、俳句に詠まれた場所がみられます。

毎月、満月の前後には長楽寺月見殿でコンサートが開かれ、月と音楽の夕べを楽しむことができます。

また、中秋の満月の前後には、長楽寺を中心に観月祭が行われており、境内は月見や吟行をする人びとで賑わいます。

新たな月見の場所

標高547mに位置するJR姨捨駅のプラットホームからは、千曲川対岸の山並みから昇る月を眼の高さに望むことができ、絶好の月見の場所であり、まさに「月の駅」といえるでしょう。急傾斜地に設けられた駅なので、今では珍しいスイッチバック方式でプラットホームに入ります。列車の車窓からは、長野盆地を見下ろす大パノラマを眺望することができ、日本鉄道三大車窓の一つです。

近年では、高速道路の姨捨サービスエリアが新たな月見の場所として注目され、眺望や夜景を楽しむ人で賑わうようになりました。

名月を見て心を癒し、

月への想いは、時を超えて現代の私たちに伝わり、将来もまた千曲市は新たな「月の都」であり続けます。